Los niños de La Pica es el segundo libro de Camilo Castañeda Arboleda; un reportaje que reconstruye las memorias de la masacre de seis niños en Pueblorrico, a manos del Ejército, el 15 de agosto del 2000. Gracias a Camilo publicamos dos capítulos de esa historia que presentará, junto a la periodista y profesora Patricia Nieto, este martes 8 de octubre en la Biblioteca Pública Piloto.

Por: Camilo Castañeda Arboleda

Camilo Castañeda Arboleda presentó durante la pasada Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín su segundo libro: Los niños de La Pica. La historia, editada por Sílaba y ganadora del Estímulo a la Creación en Periodismo Narrativo de la Alcaldía de Medellín en 2023, reconstruye la masacre en la que el Ejército de Colombia asesinó a seis niños campesinos que participaban en una excursión escolar en Pueblorrico, en el Suroeste antioqueño.

El relato es una reconstrucción detallada, a muchas voces, de lo que pasó ese 15 de agosto del 2000; pero es también el testimonio de un acercamiento periodístico respetuoso, pausado y honesto a las memorias familiares y a la espera de justicia.

Camilo estará presentando nuevamente su libro este martes 8 de octubre a las 6:00 de la tarde en el hall principal de la Biblioteca Pública Piloto en Medellín. Conversará con Patricia Nieto, periodista, profesora, fundadora de Hacemos Memoria y directora de la Editorial Universidad de Antioquia.

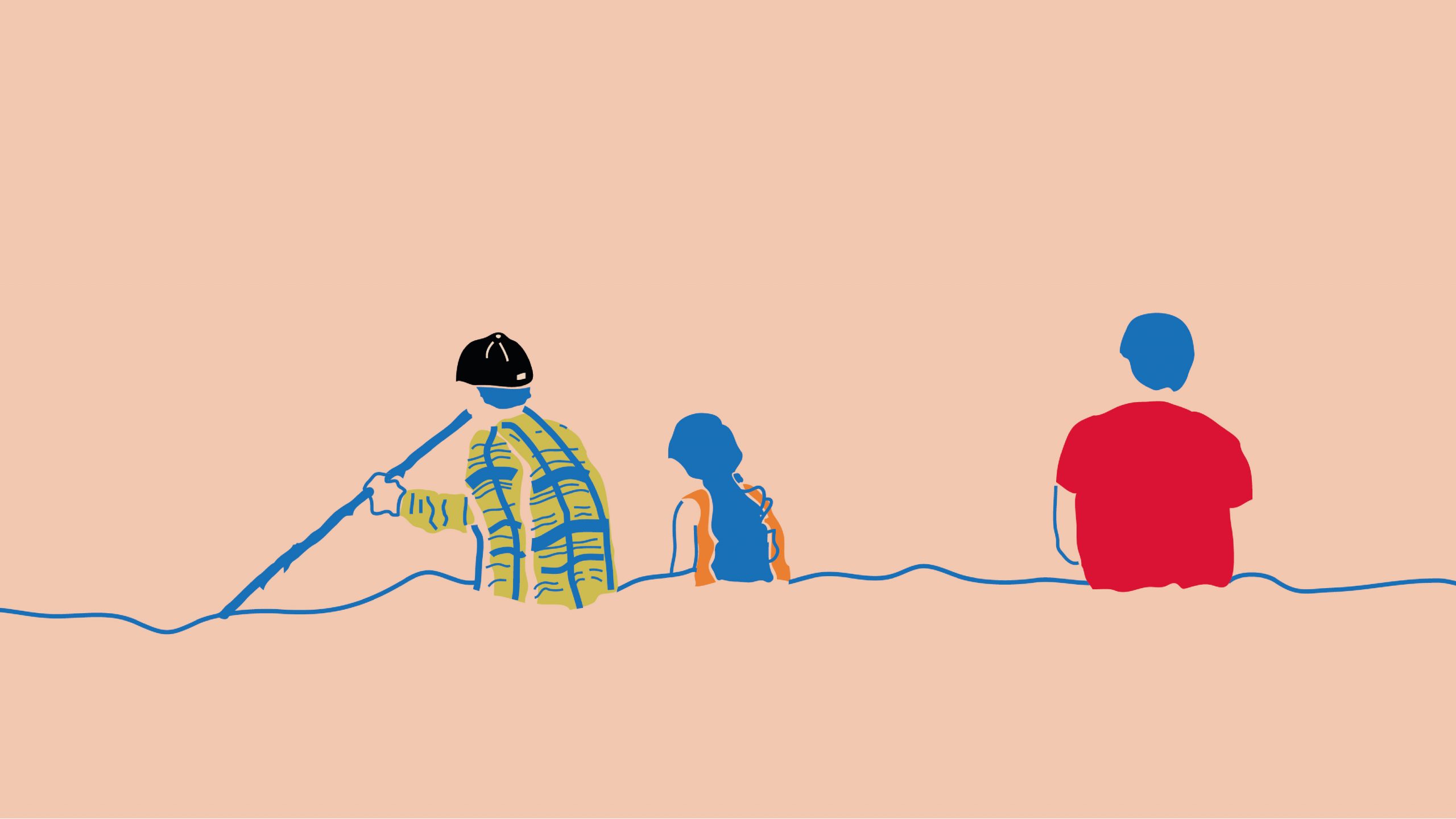

Estos dos capítulos, que publicamos gracias a Camilo, hacen parte de esa historia. La ilustración que abre esta nota —y que es también la portada del libro—, es de Karen Parrado Beltrán.

***

Cuando estaban completos

Jorge se pone la camiseta roja que tomó del alambre. Nos sentamos al lado de una mesa de madera en el corredor trasero de la casa donde vive Hernando, entre el beneficiadero, ese lugar en el que una máquina despoja el grano de café de la pulpa roja que lo envuelve, y la terraza, donde el grano húmedo es puesto a secar al sol.

—¿Quién te explicó cómo llegabas a la finca? —me pregunta Jorge.

—Su mamá.

—¿Conoció la casa?

—Solo por fuera.

—Allá vivimos los seis: mi mamá, Wilson, que es mi hermano mayor, Camila, Alejandro, las dos gemelas y yo.

—¿Todos son hijos de Hernando y Ángela?

—Sí, es que ellos han terminado y se han reconciliado varias veces.

Tejida por las ausencias y los recuerdos nostálgicos, la memoria de Jorge, a sus veintiséis años, parece la de un hombre viejo que es acechado por la muerte. La casa en la que vive con su mamá y sus hermanos la construyó Hernando hace unos pocos años. La vivienda de cuando era niño fue derrumbada y en su lugar levantaron una pesebrera para los animales del abuelo. Anhela esa antigua morada, la vida que llevó ahí cuando —como dice— estaban completos.

***

En el año 2000 vivían en la antigua casa Hernando y Ángela y los primeros seis hijos del matrimonio: Wilson, el mayor, que entonces tenía once años, Alejandro de diez, Paola de ocho, Jorge de siete, Leidy de cinco y Camila de tres. En la familia Arboleda —como en casi todas las de la vereda, de Pueblorrico, de Antioquia—, Hernando, el papá, trabajaba en el campo, y Ángela, la mamá, cuidaba el hogar. En relación con el trabajo del campo, la vida no era muy distinta a la de hoy. Hernando, para entonces, era agregado en la finca de su papá. También había cafetales, además tenía que estar al cuidado del ganado. Pasaba los días en los potreros ordeñando, sembrando y regando el pasto, vacunando a los animales, encerrándolos en los corrales y corrigiendo defectos en los linderos. No estaba solo, lo acompañaba Wilson, quien renunció a la escuela para aportar algunos pesos más en la precaria economía de la familia campesina. Alejandro cursaba quinto grado, Paola cuarto y Jorge hacía primero. Los tres estudiaban en la escuela de La Pica. A las 6:30 de la mañana salían de la casa para el colegio y a las 12:30 estaban de regreso. Al mediodía los tres también tenían un compromiso diario e ineludible con la familia: emprendían una caminata hasta los potreros, en tierras empinadas de la vereda, para llevar el almuerzo a Hernando y a Wilson.

Alejandro, Paola y Jorge subían hábilmente la montaña. Para ellos, llevar la comida a Hernando y a Wilson era más que una responsabilidad cotidiana, era la oportunidad para jugar a las carreras, o chucha cogida en los potreros, o para descolgar frutas de los palos de mango, guayaba y toronja que se encontraban en el camino.

Paola y Jorge, por la cercanía de edad, eran los más íntimos compinches. Ella era una niña amorosa que cotidianamente repartía abrazos y besos al grupo familiar. Que mientras jugaba o ayudaba a su mamá en las tareas de la casa, cantaba los vallenatos que estaban de moda en las emisoras radiales. Se sabía todas las canciones del Binomio de Oro.

Alejandro, en cambio, era mucho más cercano a Wilson. Eran los muchachitos que estaban por entrar a la adolescencia, que les gustaba jugar fútbol y montar en bicicleta. Alejo, como le llamaban, era mucho más cercano a la mamá que al papá. Era él quien tenía la responsabilidad de llevar todos los días la leña a la casa, que Ángela usaba para cocinar.

El muchachito, que no permitía que la mamá fuera a buscar los maderos le decía que cuando fuera adulto se la llevaría a vivir a Medellín, ciudad en la que nunca más tendría que prender un fogón de leña.

Paola, en cambio, era la adoración del papá y ella correspondía ese afecto especial. En tanto Hernando llegaba a la casa después de trabajar, la niña se le tiraba encima, lo abrazaba y le daba picos. Ella le hablaba de sus aventuras del día en la escuela y en la vereda. Él le hacía cosquillas. Las carcajadas entre ambos eran un sonido cotidiano en la casa de los Arboleda Rúa.

***

Hernando regresa a la casa, usa el mismo sombrero vueltiao. Su voz es igual de ronca que el día anterior, cuando los conocí en el parque de Pueblorrico. Su lengua, más torpe.

—¿Por qué tu papá habla así? —le pregunto a Jorge cuando Hernando entra a saludar a sus hijos y a Isabel.

—Eso es por un medicamento psiquiátrico que él toma desde que mataron a mis hermanitos, se lo mandaron por la depresión.

Hernando bebe un café oscuro que preparó su esposa. Le pide a José que esparza el grano de café sobre la terraza para que se seque.

—Más tarde, pa —le responde el niño que mira televisión en la sala.

—¿Cuándo? ¿Cuándo ya no haya sol? —lo regaña— ¡Muévase, pues, mijo!

Hernando se sienta en el muro del corredor externo, escucha el relato de Jorge, que me cuenta cómo era la vida cuando era niño, cuando estaban todos juntos y viviendo bajo el mismo techo. A veces parece que Hernando pierde el hilo de la conversación, su mirada se fija en las montañas o en José Ángel, quien ya le hizo caso y esparce con el rastrillo el café sobre la terraza. De pronto, vuelve y recuerda que el asesinato de sus hijos lo sumergió en la tristeza más profunda.

—Después de eso todo cambió —dice Hernando—. Empecé a enfermarme, llevaba diez años sin tomarme una cerveza y ahí volví a beber. El trago ayuda mucho a que uno haga cosas indebidas: buscar mujeres. Se lo lleva a uno por delante, yo dejé a la familia.

Casi veinte años después, la depresión sigue arraigada en su interior. Cuenta que es común que la mente se le quede en blanco, que baje al pueblo y, de pronto, estando en la plaza principal, no recuerde cómo llegó y para qué bajó.

—Hace cinco años me tomé trescientas pastillas de clonazepam, como diez frascos. Casi me muero, estuve tres meses hospitalizado por la intoxicación y la depresión. Esa droga, Camilo, es la que hace que se me enrede la lengua.

Desde la terraza donde se secan los granos de café, Jorge mira la montaña que está detrás de la casa, iluminada por la luz anaranjada del final de la tarde. Me dice que el cerro más alto, de cima redondeada se llama Nochebuena. “En el pinar que está ahí abajito fue donde ocurrió la masacre”.

Jorge y Hernando, cansados de la jornada en el cafetal, me piden que paremos la entrevista, que organicemos una cita para el día siguiente y que aprovechemos el día para subir al sitio donde asesinaron a Paola y Alejandro hace diecinueve años.

«Quería comprender a los soldados»

Cuando reviso los audios de las entrevistas que le he hecho a Jorge, encuentro un relato que merece un capítulo aparte. La narración emergió en la primera conversación que tuvimos en la finca de Hernando, el papá. En esa tarde, José Ángel estaba en la terraza esparciendo con el rastrillo los granos de café para que el sol de la tarde los secara; Isabel, la actual compañera de Hernando, estaba en la sala con el bebé, mientras nosotros tres conversábamos en la parte trasera de la casa.

—Hace cinco años me tomé trescientas pastillas de clonazepam, como diez frascos —me contó Hernando—. Casi me muero, estuve tres meses hospitalizado por la intoxicación y la depresión. Esa droga, Camilo, es la que hace que se me enrede la lengua.

—Después de un hecho como ese, uno ya no se siente de este mundo —dijo Jorge con el cigarro en la boca.

—La vida se nos complicó a todas las familias —agregó Hernando—. No es la misma vida, jugábamos en los potreros, pero después de eso cada uno por su camino, se dañaron los matrimonios, todos nos separamos, solamente hay una familia que está junta, que es la de Hernando Sánchez.

—Todavía hoy —enfatizó Jorge— siento que no encajo con la gente que no ha sufrido por la violencia. Yo los veo alegres, sociables y yo no me siento así: no los quiero contagiar con mi tristeza, con mis pensamientos. Ese encuentro de la Comisión de la Verdad fue bueno porque conocí a gente que ha pasado por situaciones incluso más difíciles: sentí que me entendían, como que compartíamos el dolor.

En agosto del 2000 Jorge había iniciado el primer año de escuela. Esos ocho meses fueron los únicos en los que Jorge disfrutó estudiar; después del ataque, ir al colegio se convirtió en una especie de tortura: en el salón, en los corredores, en el patio de recreos era recurrente que le llegaran imágenes de los ausentes. Los otros niños compartían los recuerdos del ataque y él no quería decir ni escuchar una sola palabra de lo que había presenciado. “Recuerdo que para mí era muy difícil estar con los otros niños, como verlos crecer y pensar que así hubieran crecido mis hermanos”, me dijo. La soledad, un sentimiento desconocido para él que creció en una familia con cinco hermanos, se volvió una constante. Los hermanos con los que caminaba, de ida y de regreso, no estaban; los papás también se sumergieron en la depresión que calmaban con medicamentos psiquiátricos, y él prefería abstraerse de su entorno. Dice que todas estas emociones nunca las tramitó, tiene algunos recuerdos de conversaciones con una psicóloga del Ejército que los visitaba en la casa, pero ella estuvo presente solo algunos meses.

—Durante un año, casi todos los días, cuando se terminaban las clases, me quedaba en la puerta de la escuela esperado a que salieran mis hermanitos, que se fueran conmigo para la casa —me dijo Jorge.

Cuando regresó a la escuela, durante los primeros meses, le temblaban las piernas mientras caminaba de la casa a la escuela, pues temía ser abordado por militares que hacían presencia en La Pica. Con el tiempo el miedo se convirtió en resentimiento. “Yo veía a un soldado y me provocaba agarrarlo a golpes, les tenía odio, odio, al Ejército”.

Creció también preguntándose por qué razón dispararon los soldados y ese cuestionamiento lo llevó a tomar una decisión que en su casa nadie comprendió: prestar el servicio militar obligatorio, a pesar de que tenía una excepción por ser víctima del conflicto armado.

—¿Por qué te fuiste al Ejército? —le pregunté.

—Yo quería saber quién participó en el ataque. Supe que era un pelotón de cuarenta hombres, que utilizaron los fusiles y las armas de acompañamiento: la ametralladora y un lanzagranadas MGL que usa el Ejército.

—¿Buscar la verdad te llevó a la milicia?

—Sí, pero también para tratar de comprenderlos. Uno se da cuenta de que no se gana nada odiando al militar que ve por ahí. Ellos no fueron los que mataron a mis hermanos.

En marzo del 2014, con 20 años, el muchacho que no soportaba ver un uniforme camuflado se presentó al batallón Cacique Nutibara de Andes —el mismo lugar que fue centro de operaciones de la operación Halcón— para que le permitieran ser soldado. No habló de sus hermanos, ni mencionó el ataque, dijo que su vida hasta ese punto había sido como la de cualquier otra persona. Lo admitieron, lo vincularon al sector de ametralladora y después del entrenamiento de tres meses empezó a patrullar por las montañas del Suroeste antioqueño, vestido con las prendas militares y con una canana cruzada en el pecho.

“Yo veía ese camuflado, las armas y a mí se me cerró el mundo, le dije a un comandante que me sacara y me dijo que no”, recordó cuando hablamos. Lo mandaron a la Base Militar de Dormidonal, ubicada en el Páramo del Sol en el municipio de Urrao, al norte de la región, territorio en el que históricamente estuvo asentado el Frente 34 de la guerrilla de las Farc.

Jorge dice que se prometió, aunque hubiese un combate, no disparar el arma por miedo a cometer un crimen similar como el que sufrió su familia en el año 2000. En la alta montaña, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, en un paisaje dominado por el verde pálido de la vegetación y la cortina blanca de la neblina, le encomendaron hacer los turnos de centinela en la madrugada, horas en las que las temperaturas están cerca de los cero grados. Recuerda con pavor la sensación de ver cómo en cada amanecer se le escarchaba el casco y el uniforme. “Era una situación para enloquecerse”, me dijo.

No aguantó. Carcomido por el remordimiento de haberse ido para el Ejército, cansado de la disciplina militar y con el peso de la depresión que arrastraba desde la muerte de Alejandro y Paola, una noche de noviembre del 2014 se disparó en el pecho. “La bala pasó a dos centímetros de la arteria, donde la toque no estaría aquí”.

Del páramo lo sacaron en un helicóptero, lo llevaron al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, el mismo donde atendieron a los niños heridos en La Pica, y cuando se recuperó, lo obligaron a retomar la vida militar. Lo ultrajaron, lo amenazaron con sanciones severas por intentar suicidarse. Bajo esa presión les contó a sus compañeros sobre el asesinato de sus hermanos y vecinos.

“Un coronel me dijo que me iba a ayudar, que no me iba a expulsar y que me iba a ayudar para que pudiera sacar la conducta y la libreta militar buena y me asignaron en el casino y que no iba a portar más armas y ya ahí fue cuando terminé el resto del servicio militar”, recordó.

Se dedicó en esos meses a preguntar por el sargento segundo Jorge Enrique Mina. Nadie nunca le dio una pista para ubicarlo, simplemente le dijeron que ya no hacía parte del Ejército.

—¿Por qué lo buscaste?

—Lo busqué durante un montón de tiempo. Nadie me dio respuesta de él. Me gustaría verlo, que esté al frente, que me mire a los ojos, yo no quisiera hacerle nada malo, aunque uno no sabe qué reacción pueda tener. Me gustaría dialogar con él, hace unos años esto sonaría ridículo, pero en este tiempo hay que tratar de perdonar.