El 13 de marzo, Teleantioquia publicó un trino en el que afirmó que “un habitante de calle le cuesta” a Medellín $2.7 millones, comparó esa cifra con lo que vale atender niños en Buen Comienzo y preguntó si esa plata se debería seguir dirigiendo a esa población. En realidad, el canal público reproducía una declaración, con datos engañosos, del alcalde Federico Gutiérrez. ¿Qué dice ese episodio sobre las posturas de la Alcaldía y el abordaje de medios sobre esta población?

Un habitante de calle le cuesta a la ciudad mensualmente 2,7 millones de pesos, casi tres veces lo que le cuesta la atención de un niño en Buen Comienzo.

¿Cree que se deben seguir destinando recursos para atender esa población?

Leemos sus comentarios…

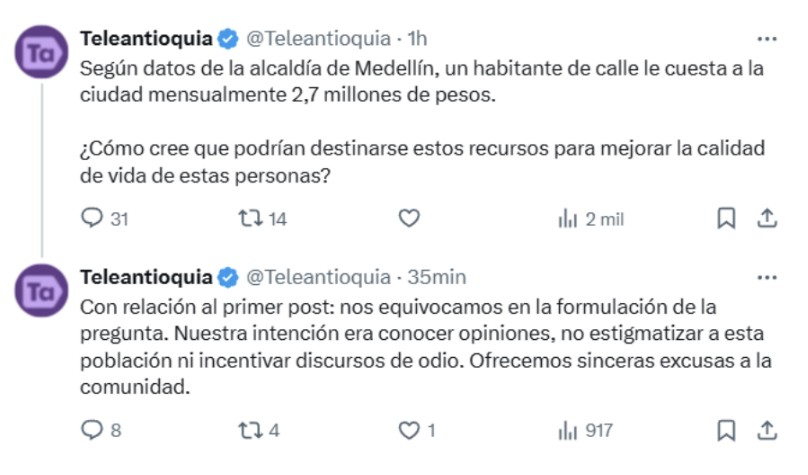

El trino lo publicó Teleantioquia en la mañana del 13 de marzo y duró cerca de cuatro horas en X. Los datos ilustran el alcance y el impacto del mensaje: fue visto más de 40 mil veces, 48 usuarios le dieron “me gusta”, 16 lo republicaron y 178 citaron el mensaje.

Esa relación entre el número de republicaciones, los “me gusta” y las citas son un dato sintomático sobre las emociones que genera un post en esa red. Muchas citas, junto a pocos “me gusta” y pocas republicaciones significa, usualmente, que la gente retomó y reprodujo el mensaje mayoritariamente para cuestionarlo.

Según datos de la plataforma GetDayTrends, que recopila y analiza información sobre el contenido que circula en X, la palabra Teleantioquia llegó a la posición 47 entre las tendencias de ese día en Colombia, lo que no había ocurrido, por lo menos, durante el año previo a esa publicación.

Ese mismo día, en el noticiero de la 1:00 de la tarde, el canal destinó un par de minutos al tema. En una sección dedicada a recopilar las interacciones en redes sociales, una presentadora expuso la pregunta que el canal también publicó en Instagram. “Surge por un reciente informe en el que se conoció que un habitante de calle le cuesta a la ciudad mensualmente $2.7 millones, casi tres veces lo que cuesta la atención a un niño en Buen Comienzo”, dijo antes de leer parcialmente un par de respuestas que aparecieron completas en la pantalla.

Era un “ping pong”, una postura a favor y otra en contra. La primera decía que sí: “Siempre debe haber recursos para la atención de los habitantes en situación de calle”, pero que tal como “se destinan recursos, debe exigirles deberes”. La segunda respuesta tenía todos los elementos de un discurso de odio: “En una sociedad capitalista es sostenible mantener a alguien que no genera nada a este modelo? A parte de que no genera le quita y no solo dinero, quita vidas, transmite enfermedades, matan personas” (SIC). Ese mensaje cerraba con una idea: “Lo que hay que hacer es visitar a cada uno y resocializarlo y si no quiere, con dolor en el alma no puede estar en una sociedad” (SIC).

“Ahí está entonces un amplio debate sobre este tema”, dijo la presentadora después de leer ese mensaje y continuó con otra parte de su sección.

Luego de muchos comentarios que criticaban el contenido del post —también de otros cuantos que lo apoyaron— pasadas las 2:00 de la tarde, el canal borró el trino y a las 2:57 p.m. reformuló la idea. Después agregó un mensaje con una disculpa:

La gerente del canal, Margarita Arango, también se excusó al día siguiente: “Como gerente de Teleantioquia reitero las más sinceras disculpas por el mensaje tan equivocado publicado el día de ayer. Seguiremos trabajando para informar de la mejor manera sobre los temas de interés para los antioqueños”.

Ahora bien, el “informe” que mencionó la presentadora de la sección sobre redes sociales en el noticiero del 13 de marzo realmente no existe. La información provino de una declaración del alcalde Federico Gutiérrez durante una rueda de prensa dos días antes. Allí, un medio le preguntó por otro trino, este del exalcalde de Envigado Braulio Espinosa, quien relató que alguien le lanzó una piedra a su carro cuando transitaba por una calle del norte de Medellín. Esas agresiones las han sufrido varios conductores de carros y motos desde el año anterior, varias personas han quedado heridas e incluso dos murieron. Las autoridades aseguran que los responsables son habitantes de calle.

Gutiérrez, entonces, respondió: “Es un problema real. Son alrededor de 8 mil personas en condición de calle”. Luego, sin hacer explícito el origen de sus datos, hizo dos afirmaciones que, muy rápido, se convirtieron en titulares y en el trino de Teleantioquia:

“Más de la mitad de los habitantes de calle son de otras ciudades. Ya no más, aquí no podemos seguir soportando esto”.

“Un habitante de calle en su condición de problemas de salud mental y adicciones le cuesta mensualmente a la ciudad y a la gente $2.700.000, mientras que un niño en los jardines de Buen Comienzo no supera los $870.000 al mes o el millón de pesos”.

Cerró esa respuesta con una opinión:

“Nosotros tenemos que entender cuáles son las prioridades. Aquí tiene que haber oportunidades para el que quiere salir de la calle porque son personas, pero yo no voy a permitir que el que quiere seguir haciendo daño con la excusa de tener unos derechos supuestamente adquiridos (…) Aquí hacemos un esfuerzo grande por mantener el orden en la ciudad y mire el desorden que generan todos los días en la calle”.

Nadie contrapreguntó.

Los medios, los habitantes de calle y la reproducción del prejuicio

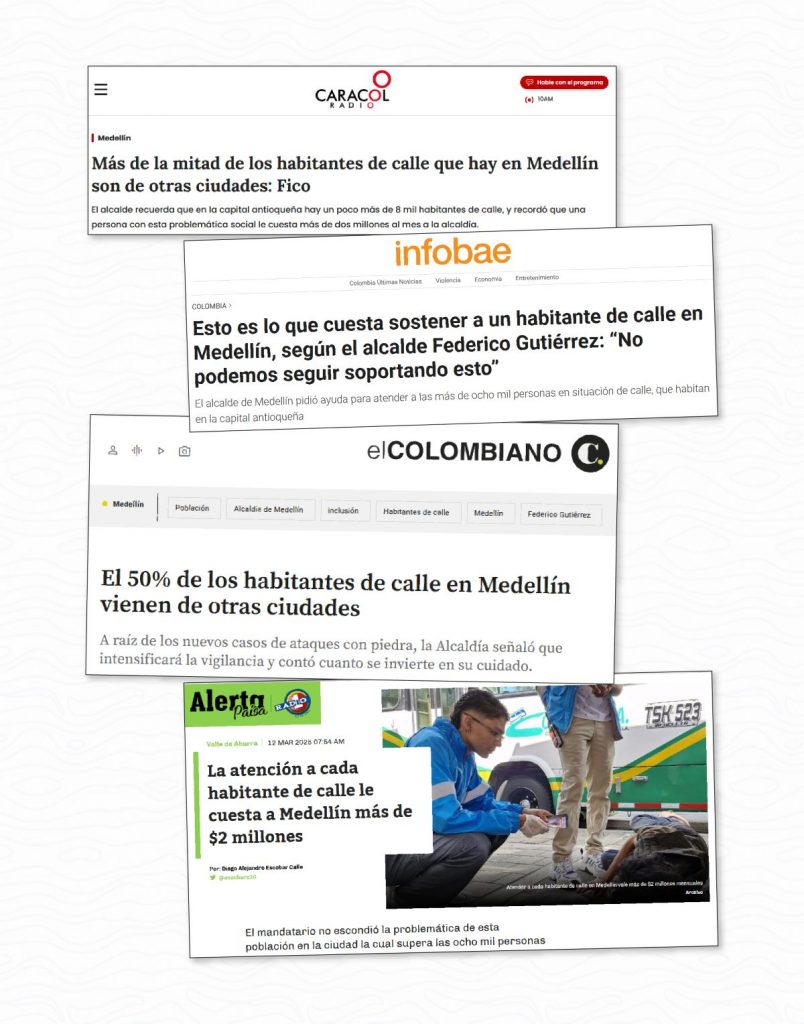

Además del trino de Teleantioquia, otros medios como Infobae, Caracol Radio, El Colombiano y Alerta Paisa (de RCN Radio) reprodujeron las declaraciones del alcalde Gutiérrez. Esos cuatro medios titularon con uno de dos datos que ofreció el alcalde: la plata que destina el distrito a la atención de habitantes de calle o que la mitad de ellos vienen de otras ciudades.

En ninguna de esas publicaciones hay alguna fuente distinta a Gutiérrez, ninguna ofrece detalles sobre cómo se distribuyen esos recursos y cómo se ejecutan. Tampoco hay indicios de que le hayan hecho preguntas adicionales al alcalde o sometido a verificación sus afirmaciones.

Lo anterior merece una explicación adicional que, por más que suene obvia para periodistas, quizá no lo es tanto para la gente que no conoce el “detrás de” en los medios. Lo primero es que es usual que una rueda de prensa sea citada para un tema —en este caso se trataba de la presentación de un programa de becas— pero que realmente sean otros asuntos los que generen interés en los medios. Por ejemplo, en el caso concreto de Medellín en lo corrido de la administración de Gutiérrez, es usual que de esas atenciones a medios surjan comentarios del alcalde a propósito de su confrontación con el Gobierno Nacional. Ante eso, otros temas quedan en segundo plano.

Lo segundo es que si bien en esos espacios el alcalde les responde a los medios presentes, sus declaraciones luego son seleccionadas, fraccionadas y compartidas en audio y video en un grupo de WhatsApp gestionado por la propia Alcaldía y del que participan, en la actualidad, cerca de 300 periodistas. Es decir que cualquiera puede tomar de ese grupo lo que considere útil para construir sus notas.

Esa es una práctica extendida desde hace años en muchas instituciones del Estado y en algunas entidades privadas que de esa manera manejan y controlan una parte de su relación con los medios. Para los periodistas, sobre todo para los que se enfrentan a la producción vertiginosa de noticias y tienen sobre sí la presión del tiempo, el mecanismo facilita su trabajo. Pero una de las consecuencias es que la reportería se diluye, y el ejercicio de preguntar y contrapreguntar desaparece.

Eso, por supuesto, pasa con cualquier tema, pero nos detenemos a explicarlo por los efectos que tiene amplificar discursos oficiales sin ningún ejercicio de verificación y contraste. Mucho más cuando se trata de poblaciones históricamente excluidas y sin una vocería en los medios que ponga en cuestión o, por lo menos, asuma una postura ante las afirmaciones de actores con poder y visibilidad.

Holmedo Peláez Grisales es doctor en Derecho, investigador y docente universitario experto en estudios críticos del derecho, estudios de justicia y población habitante de calle. Le preguntamos por su opinión sobre el cubrimiento periodístico de estas problemáticas y nos dijo que “los medios tradicionales han abordado el tema de los habitantes de la calle desde un discurso negativo que los estigmatiza y representa como sujetos peligrosos, enfermos y desviados del orden social”.

Con esa “narrativa”, agregó Peláez, son concebidos como “anormales y dañinos para la sociedad, promoviendo un imaginario colectivo que los rechaza y los culpa de vivir en la calle, frente a una supuesta incapacidad de insertarse al sistema”. La consecuencia es un discurso parcializado, clasista y opresivo que los menosprecia y los ubica como ciudadanos de segunda clase“, incapaces de ajustarse al modelo de desarrollo de las ciudades actuales”.

En 2022, Uniminuto publicó un informe de una investigación desarrollada por profesores de esa universidad para crear un observatorio de medios como estrategia de incidencia en las políticas públicas sobre la habitabilidad en calle. En ese documento, el equipo de investigación dice que los medios masivos suelen priorizar la información sobre el trabajo de las instituciones, mientras desdibujan el lugar de los habitantes de calle como individuos que pueden tomar decisiones sobre su condición. Agrega que esos contenidos movilizan “a las audiencias, en las que también se incluyen los sectores populares, hacia prácticas de segregación y distanciamiento social”.

El informe concluye que se exponen de forma reiteradas denuncias de ciudadanos por la presencia de habitantes de calle en algunas zonas, mientras se minimizan “los casos de abuso o maltrato a esta población”. Y eso, para los investigadores, hace que “el enfoque con que se aborda el fenómeno desde las fuentes de información oficial para las audiencias ciudadanas contribuya a la perpetuidad del prejuicio”.

Ahora bien, es claro que esos análisis sobre lo que ocurre en los medios no tienen en cuenta las dinámicas propias de las redacciones, con las imposiciones, los condicionantes y las disputas que libran quienes cubren el día a día. Reconocer esas condiciones pasa por entender el efecto de las decisiones, el criterio individual y la formación de un periodista, pero también que hace parte de una estructura más amplia en la que su margen de maniobra es limitado por factores como el negocio, la competencia o las posturas de sus jefes.

Víctor Vargas es periodista y desde mediados de 2024 dirige Teleantioquia Noticias. Le preguntamos por las circunstancias alrededor de la publicación en redes que hizo ese canal y por la forma como los noticieros a su cargo abordan las problemáticas relacionadas con la población habitante de calle.

“Lo hacemos con mucho cuidado. Por eso me dio tanto pesar y me recriminé tanto por esa pregunta”, nos respondió Vargas. En esos noticieros, dijo, han salido notas sobre intervenciones de la Alcaldía de Medellín y sobre las personas afectadas por el lanzamiento de piedras en las vías, pero aseguró que también han abordado a esta población con otros enfoques. Nos puso varios ejemplos y nos aseguró que han “hecho un cubrimiento muy respetuoso, apelando a que estas personas sean vistas como personas”.

Sobre la publicación del 13 de marzo, Vargas nos dijo que él, como líder de ese sistema informativo —en el que trabajan cerca de 90 personas—, debe asumir la responsabilidad. Sin embargo, nos contó que en Teleantioquia hay un equipo de cuatro personas dedicado a los contenidos digitales en los espacios informativos y que hacen consejos de redacción diarios en los que toman las decisiones sobre las preguntas que comparten en las redes. La orientación es que sean preguntas “de carácter social”, pero que generen opiniones e incluso controversia. Agregó que, a partir de lo dicho por el alcalde Gutiérrez, ese equipo construyó la pregunta y que “sí tuvo un debate interno”.

“No hubo mala intención, te lo digo con toda la sinceridad del caso, fue un asunto fortuito. Tuvo una reacción que no esperábamos, pero no fue generado intencionalmente. El canal, y yo en particular que soy el director de todo el sistema informativo de Teleantioquia, no promovemos en ningún momento discursos de odio”.

El dato del alcalde de los $2.7 millones es engañoso

Recordemos los datos que dio el alcalde Federico Gutiérrez en esa rueda de prensa del 11 de marzo: que hay “alrededor de ocho mil habitantes de calle”, que “más de la mitad de los habitantes de calle que hay en Medellín son otras ciudades” y que “un habitante de calle en su condición de problemas de salud mental y adicciones le cuesta mensualmente a la ciudad y a la gente $2.700.000”.

Le preguntamos a la Secretaría de Inclusión Social de Medellín en qué se sustentan las afirmaciones del alcalde y por la forma como se distribuyen los recursos para la atención de esa población. La conclusión es que, en realidad, la cifra de los $2.7 millones corresponde al costo de un programa específico al que accede una pequeña parte de la población habitante de calle.

Sandra Sánchez, secretaria de Inclusión Social del distrito, nos dijo que el sistema de atención es “aspiracional”, lo que significa que las personas que acceden a esa oferta pueden hacer tránsito a otro tipo de acompañamiento de acuerdo con su voluntad y sus características.

Entonces, hay una atención básica en que las personas habitantes de calle pueden acceder a baños, duchas y lugares de “sueño reparador”, entre otras actividades. Según esa Secretaría, en promedio son 2600 personas al mes las que acceden a esa atención. Considerando el costo de funcionamiento de los centros donde se ubica esa oferta y el trabajo de educadores, personal de salud y los refrigerios que ofrecen a esa población, entre otros rubros, el costo asciende, por persona atendida a aproximadamente $425.000.

Entre tanto, la atención que cuesta en promedio $2.7 millones mensuales corresponde a la que recibe un grupo de personas que son identificadas durante la atención básica y que cumple las condiciones para transitar a otra forma de acompañamiento: “Es una atención que hacemos en el área rural del Distrito con el fin de poderlos acompañar e irlos llevando hacia el proceso de resocialización. Permite una atención 24/7, un acompañamiento psicosocial y trabajar habilidades ocupacionales según las características de cada persona”, explica la secretaria.

De acuerdo con esa dependencia, desde que empezó este periodo de gobierno, cerca de 500 personas han pasado en algún momento por el proceso de atención especializada. De ellas, 97 han logrado terminar su proceso de resocialización.

¿Y finalmente, de dónde sale la idea de los 8 mil habitantes de calle y de que más de la mitad viene de otras ciudades? La secretaria Sánchez nos dijo que el censo más reciente es de 2019 y que, de acuerdo con esos datos, la ciudad tenía para ese momento un poco más de tres mil personas cuya condición, deterioro y permanencia en la calle permitía reconocerlas como habitantes de calle.

A partir de allí, dice ella, han actualizado los datos con la información que captan en las estrategias de acompañamiento a esa población: “Eso nos permite identificar a las personas, sus características e incluso sus lugares de origen teniendo en cuenta que para nosotros es algo importante porque en algunos casos se pueden promover los regresos humanitarios a los contextos de las familias de estas personas”.

Pero más allá de las imprecisiones en los datos, para el profesor Holmedo Peláez, el foco del alcalde Gutiérrez en el costo de la atención es “un discurso centrado en una mirada economicista que privilegia la eficiencia del sistema y el modelo económico por encima de los derechos de estas personas”. También dice que, aun con esos costos que preocupan al alcalde, la política de atención “no ha sido eficaz ni eficiente para resolver su situación de injusticia”.

Y sobre la comparación con Buen Comienzo, Peláez dice que el alcalde trata de imponer la idea de una “supuesta ventaja de derechos de los habitantes de calle frente al resto de la población. [Así] desconoce la situación real de desventaja en que se encuentra esta población”.

En otro momento de su respuesta a los medios de ese 11 de marzo, el alcalde planteó su propia interpretación de ese desequilibrio: “Desafortunadamente yo como alcalde no puedo levantar a una persona que está en situación de calle y llevármela para otro lado. Increíble, la ley protege más a una persona que está en situación de calle que al resto de ciudadanos”.