A finales de febrero un grupo de periodistas y directores de medios colombianos visitó Israel gracias a una invitación de una organización dedicada a “la defensa del pueblo judío” que cubrió todos sus gastos. Algunos publicaron historias derivadas de ese viaje promovido y financiado por agrupaciones afiliadas uno de los bandos de una confrontación que ha dejado la mayoría de los muertos del otro lado de la frontera.

En el primer párrafo de una historia que publicó el 7 de abril en El Colombiano, Luz María Sierra, directora de ese periódico, se plantea una pregunta que recoge, en parte, la motivación de este análisis: “¿Cómo hablar del dolor del pueblo judío cuando, del otro lado, a menos de un kilómetro de donde estoy parada en este momento, los palestinos han vivido ese sufrimiento una y otra vez en los últimos 180 días?”.

Esa pregunta resume el asunto solo en parte porque hay un elemento central que viene al final de las cerca de 4700 palabras del reportaje. Luego de narrar la guerra y sus consecuencias desde la perspectiva del pueblo y funcionarios de Israel, aparece un asterisco de los que usamos los periodistas para hacer precisiones o ampliar información que, consideramos, las audiencias deben conocer:

*Este reportaje fue hecho gracias a una invitación de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y del Gobierno de Israel.

Esa aclaración resume varias tensiones que involucran una estrategia que se debate entre la comunicación, el lobby y la propaganda; la relación entre periodistas y fuentes; las dificultades de acceso independiente a la información; y la censura en medio de la guerra.

En la foto aparecen 20 personas que posan delante de cinco banderas de Israel. Es el salón ceremonial de Beit HaNassi, la residencia presidencial de ese país. En el centro está el presidente Isaac Herzog; a su derecha, George Levi, presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC); y a su izquierda, Marcos Peckel, director de la misma organización.

Los demás son periodistas, opinadores, analistas y directores de medios de comunicación colombianos. Entre ellos están Fidel Cano, director de El Espectador; Diego Santos, activista de redes sociales y columnista de El Tiempo; Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche de NTN 24; María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol; Stephany Echavarría, editora internacional de El Tiempo; Giovanni Celis, director de Red+ Noticias; y Luz María Sierra, directora de El Colombiano.

Ese momento hizo parte del protocolo de una reunión con Herzog el 26 de febrero, el primer día de la agenda de ese viaje de una semana que fue gestionado y financiado por la CCJC y por la el Comité Judío Americano (AJC), una organización sin ánimo de lucro que existe desde 1906 y tiene representación en Estados Unidos y en otros 15 países en América Latina, Europa, África, Oriente Medio y Asia Pacífico.

El AJC se define como “la organización global de defensa del pueblo judío” y enmarca sus acciones en la diplomacia, las alianzas interreligiosas, las comunicaciones estratégicas y la formación de líderes “para responder eficazmente al antisemitismo y al antisionismo”. Aunque se declara como un colectivo no partidista, en su sitio web destaca una cita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu: “El AJC se ha convertido verdaderamente en un actor global… y en un poderoso defensor del pueblo judío y del Estado judío”.

El resto del recorrido del grupo de periodistas colombianos incluyó visitas a distintos puntos de Jerusalén, Tel Aviv y las fronteras con Líbano y Gaza. Fue en esta última zona donde el 7 de octubre de 2023 Hamás lanzó un ataque con cohetes y comandos armados que burlaron los muros y las mallas que dividen ambos territorios. Asesinó a más de 1200 personas, entre ellas, cerca de 700 civiles. Esa incursión desató una ofensiva de Israel que, para mediados de abril, ya dejaba más de 34 mil gazatíes muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza (controlado por Hamás).

Fidel Cano, director de El Espectador, nos dijo que ese viaje para periodistas colombianos se hace cada año, que en otras ocasiones había recibido invitaciones para asistir y que esta vez decidió aceptarla: “Me pareció particularmente interesante ir, con la condición de que no había compromiso de publicar nada del viaje”. En efecto, El Espectador no publicó ninguna información derivada de esa invitación.

También nos contó que la agenda fue definida por los organizadores e hizo énfasis en las zonas donde ocurrió el ataque del 7 de octubre. Visitaron los kibutz destruidos por Hamás, entraron a las casas donde centenares de personas fueron asesinadas o secuestradas por esa agrupación, y hablaron con autoridades y familiares de las víctimas.

Cano recibió la invitación en una llamada de Marcos Peckel, que además de dirigir la CCJC, es internacionalista, profesor de la Universidad del Rosario y analista frecuente en medios colombianos sobre el conflicto entre Palestina e Israel. También publica una columna semanal en El Espectador. Contactamos a Peckel para preguntarle sobre el objetivo del viaje, pero dijo que “en otra ocasión”. Dejó de responder cuando le preguntamos si otra persona que hubiera participado en la organización podría contestar nuestras preguntas.

Ana Cristina Restrepo, periodista de Blu Radio, columnista de El Espectador y colaboradora frecuente de Cambio, participó en un viaje similar en 2016. En ese momento recibió un correo electrónico con una carta firmada por Marcos Peckel y por dos directivas del AJC. La invitaban a un “Seminario para Líderes de Opinión y Medios de Comunicación de Colombia”. El mensaje decía que todos los costos serían cubiertos por los organizadores y que la agenda incluiría “una visión general del Israel contemporáneo con especial atención en temas de política doméstica y exterior, coexistencia, proyectos sociales e innovación”.

Según dice Restrepo, su sensación es que fue “un viaje propagandista, pero no hubo una intención transaccional”. En ese momento era columnista pero, dice, “no ocupaba ningún cargo relevante en un medio. Por supuesto, siempre ha habido una intención de creación y adhesión a un relato, pero si tú vienes de un entorno que te haya permitido conocer la historia entiendes que en ese relato hay cosas que no cuadran”.

“Contenido interesante, inspirador e impactante sobre Israel”

Para cumplir sus objetivos, la ACJ recauda fondos de ayuda, publica noticias, comunicados y análisis sobre la guerra; organiza un foro anual, financia encuestas sobre antisemitismo y hace incidencia política con peticiones a gobiernos y a organismos como la Unión Europea y el Congreso de Estados Unidos.

En uno de sus últimos pronunciamientos cuestionó la resolución de la Asamblea General de la ONU que otorgó a Palestina nuevos “derechos y privilegios”, y solicitó al Consejo de Seguridad de ese organismo reconsiderar la solicitud palestina de convertirse en miembro de ese organismo multilateral. En su documento, la AJC se refiere a Palestina como “supuesto Estado”.

En otro comunicado calificó como “escandalosa” la decisión de la Corte Internacional de Justicia de ordenar medidas provisionales para que Israel frene su ofensiva militar en Rafah. Y en uno más se refirió a la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de arresto contra Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Dijo que se trata de un “ultraje moral basado en flagrantes falsedades”.

La AJC, como decíamos, también organiza y financia viajes de periodistas a Israel.

Esos viajes se enmarcan en una iniciativa llamada Project Interchange y se realizan desde 1982. De acuerdo con su propia descripción, lleva a Israel a “docenas de delegaciones cada año” y “ha brindado conocimientos profundos sobre la diversidad, la democracia y la complejidad de Israel a más de 6200 líderes de más de 121 países”. Los invitados responden a cuatro perfiles. Además de periodistas, también conforman delegaciones con funcionarios gubernamentales y diplomáticos, rectores y decanos de universidades, y líderes cívicos y religiosos.

Ana Cristina Restrepo recuerda que en la visita en la que ella participó hubo tres líneas básicas. Primero, entender la creación del Estado de Israel: “Lo muestran en una forma narrativa para que entiendas que hay una victimización”. Segundo, su supervivencia como pueblo y cómo han cuidado ese territorio. Y tercero, el contraste entre las condiciones de vida del pueblo israelí y las comunidades árabes: “No hay un discurso que minimice a la población árabe, pero sí te hacen ver las diferencias, por ejemplo, entre cómo es Tel Aviv y cómo es Ramallah”.

En ese viaje de 2016, además de Restrepo participaron, entre otros, los periodistas Camila Zuluaga y María Clara Gracia (Blu Radio), Gustavo Gómez (Caracol Radio), Fernando Cifuentes (director de Hora 13 Noticias) y el caricaturista Vladdo. “Es una forma de proponer una visión de mundo y seleccionan estratégicamente a los grupos a los que les proponen esa visión”, agrega ella.

Esa elección estratégica de quiénes participan en los viajes del Project Interchange es clave para un propósito que la AJC deja claro en la presentación de ese proyecto. Al referirse a los grupos de periodistas y líderes de opinión, la organización afirma que “cada año, las delegaciones de alto rango de editores de noticias internacionales, columnistas, presentadores de radio y televisión y personalidades de los medios de Project Interchange regresan a casa y publican contenido interesante, inspirador e impactante sobre Israel”.

Viajes, regalos y fuentes interesadas

El de los viajes pagados por fuentes o instituciones con intereses en la difusión o en el enfoque de publicaciones periodísticas es un tema constante en las discusiones éticas de los medios. El asunto va desde las clases en las escuelas de periodismo, pasa por los manuales de estilo y llega a las cartillas de ética. Y las posturas son más o menos restrictivas.

Por ejemplo, las políticas de ética de The Washington Post dedican un apartado al conflicto de intereses y se refieren concretamente a los viajes: “No aceptamos obsequios de fuentes de noticias. No aceptamos viajes gratis. No buscamos ni aceptamos el trato preferencial que pueda otorgarse debido a las posiciones que ocupamos”.

En 2016 el Consultorio Ético de la Fundación Gabo respondió a una pregunta sobre el mismo tema. Para esa organización, es deseable la práctica “de los medios de comunicación que rechazan toda clase de invitaciones o de favores provenientes de las fuentes”. Agrega que “la intención detrás de esas invitaciones es propagandística y no informativa”, pero matiza esa postura al afirmar que, cuando se acepten, debería quedar claro que “van como periodistas y no como relacionistas o como propagandistas”. Además, dice, los medios deberían advertir al público “que el periodista viaja por invitación de la entidad, persona o empresa sobre la que se informa”.

Y en el caso de El Colombiano su manual de estilo establece que es posible aceptar ese tipo de invitaciones, pero que siempre que esas sean las condiciones, se le debe informar a las audiencias, tal como lo hizo Luz María Sierra con el asterisco al final de su reportaje.

Ella misma nos dijo que ha recibido pocas invitaciones como esa durante su carrera, pero que siempre ha puesto como condición no publicar al respecto. Agregó que acepta solo si quienes la invitan están de acuerdo con esa condición. Sin embargo, el reportaje resultado de su viaje a Israel estuvo atravesado por otras consideraciones:

“No pensaba publicar nada. Tal vez es uno de los reportajes que me ha puesto a cavilar más sobre el ejercicio del periodismo. Pensaba que uno no puede mostrar solo una cara de la tragedia, la de los israelíes (…) Pero la historia no se iba de mi cabeza y en un momento dado tuve la certeza de que si no publicaba lo que había visto me convertía en una suerte de cómplice o encubridora de ese día de terror que fue el 7 de octubre”.

La directora de El Colombiano también dijo que, a su juicio, esas invitaciones sí tienen una intención propagandista, pero que “depende de cómo se entienda la propaganda”. Aseguró que, pese a la intención de los organizadores de mostrar su versión de los hechos, pudieron hacer preguntas incómodas e incluso encontraron autocrítica: “Lo más evidente era el deseo de los israelíes en mostrar las razones que los llevaron a responder de la manera tan cruel y salvaje como lo hicieron”.

Esa idea describe otro punto de tensión que tiene que ver con las restricciones para acceder a información en un contexto de guerra. En este caso concreto, además, con la prohibición1Luego del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel prohibió el acceso de civiles a Gaza desde su frontera. Esa prohibición también incluye a periodistas de medios internacionales a los que han sido negadas solicitudes formales para informar sobre la guerra desde ese enclave. Aunque con una posición diametralmente opuesta a la de Israel, Egipto también ha prohibido el acceso a periodistas que han intentado cruzar a Gaza desde ese país. Por esa razón, casi la totalidad del cubrimiento desde Gaza recae sobre periodistas locales o sobre reporteros gazatíes que trabajan para medios internacionales. La mayor excepción a las prohibiciones han sido algunas visitas cortas de reporteros que han logrado acompañar al Ejército de Israel en incursiones que, como expuso The New York Times a finales de enero, «ofrecen un panorama de la guerra limitado y curado». de acceso a Gaza para la prensa internacional por decisión de Israel y con otras formas de censura impuestas por ese mismo gobierno.

La situación, entonces, plantea un dilema: no aceptar la invitación implica renunciar al acceso a fuentes e información a las que, de otra forma, sería casi imposible acercarse; sentarse frente a frente y hacerle preguntas al presidente de Israel, por ejemplo. Pero aceptarla pasa por someterse a las condiciones impuestas por esa fuente que además incurre en prácticas abiertas de censura.

Al respecto, Fidel Cano nos dijo que considera “válido ir, ver, escuchar, preguntar, pero sabiendo que es una agenda guiada y que para ser material periodístico requeriría un juicioso trabajo de contraste. Que, en este caso, era simplemente imposible porque no se podía ir a Gaza ni hablar con sus habitantes o autoridades”. Y nos propuso una analogía: “Es, diría y simplificando, una sentada con una fuente en su casa. Eso no es la verdad, pero ayuda a entender muchas cosas”.

Para Sierra, más allá de la situación específica de este viaje, al poner esos asuntos en la balanza considera que un periodista “gana más de lo que pierde en la medida en que conoce más y mejor los hechos (…) si tu criterio periodístico funciona, podrás informar de manera más fidedigna que si lo haces desde tu escritorio leyendo artículos escritos por no sabes necesariamente quién con qué intereses”. De vuelta al caso concreto, nos dijo que al publicar tuvo “muy en cuenta decirle al lector que esa era tan solo una parte de la historia”. Además, nos aseguró que si Hamás la invitara a Gaza también aceptaría.

Entonces, le preguntamos por la foto en que ella y el grupo de periodistas y analistas posan junto al presidente de Israel. Le propusimos pensarlo de otra forma: ¿si la invitación hubiera sido de Hamás existiría una foto similar, junto a los líderes de esa organización?

“Ese señor nos dio una entrevista, habló con todos, le podíamos preguntar lo que quisiéramos, le hicimos preguntas difíciles. Y a la salida me imagino que el equipo de protocolo paró a todo el mundo, que nos tomaran una foto. Me parece irrelevante”, nos respondió.

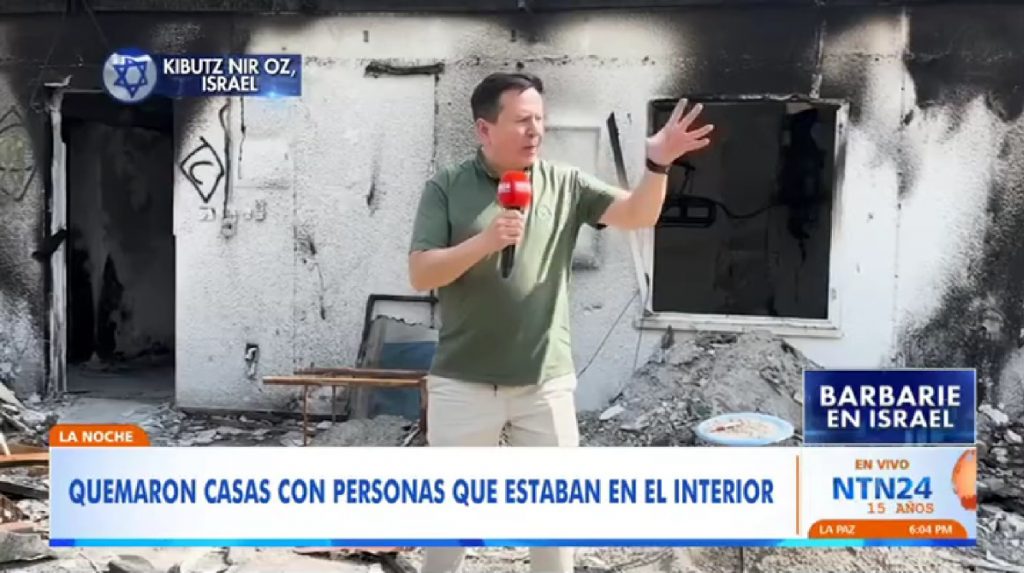

También buscamos a Jefferson Beltrán, subdirector de La Noche. Ese programa emitió un especial a partir de esa invitación. “Hace cinco meses el grupo terrorista Hamás masacró a más de 1400 seres humanos en el sur de Israel. Este cruel y cobarde ataque ejecutado contra civiles inermes llevó a Israel a una nueva guerra en la Franja de Gaza (…) Jefferson Beltrán viajó al Medio Oriente y, en los lugares donde Hamás ejecutó la brutal masacre, reconstruyó junto a las víctimas la memoria de la barbarie”, dice la introducción del programa.

Queríamos preguntarle a Beltrán su opinión sobre el viaje y por las razones para que en ningún momento de los 46 minutos de duración del programa mencionara que se trató de una invitación y que el viaje fue promovido y pagado por organizaciones afiliadas a uno de los bandos de la guerra. El periodista no respondió a nuestros mensajes.

En enero, The Intercept publicó un análisis cuantitativo sobre la cobertura de la guerra en Gaza por parte de The New York Times, The Washington Post y Los Ángeles Times. Se centró en las seis primeras semanas luego del 7 de octubre y tuvo en cuenta más de mil publicaciones de esos tres medios. Dos de sus principales conclusiones son que los términos “emotivos” como “masacre” fueron reservados para referirse a las muertes de israelíes y no de palestinos; y que el cubrimiento del racismo en Estados Unidos relacionado con la guerra dio mucha más visibilidad a los ataques antisemitas que a los antimusulmanes.

Esos tres grandes medios estadounidenses prohíben o restringen a situaciones excepcionales la posibilidad de que sus periodistas reciban viajes pagados por fuentes o aliados comerciales. The New York Times tiene incluso un formato de carta de respuesta para que los periodistas devuelvan a sus remitentes regalos que podrían comprometer su independencia: “El periódico no quiere arriesgarse a la percepción de que cubrirá un tema más a fondo o sesgará su cobertura de temas controvertidos”.

Pero a fin de cuentas, como en la guerra, cada medio decide dónde traza sus líneas rojas.