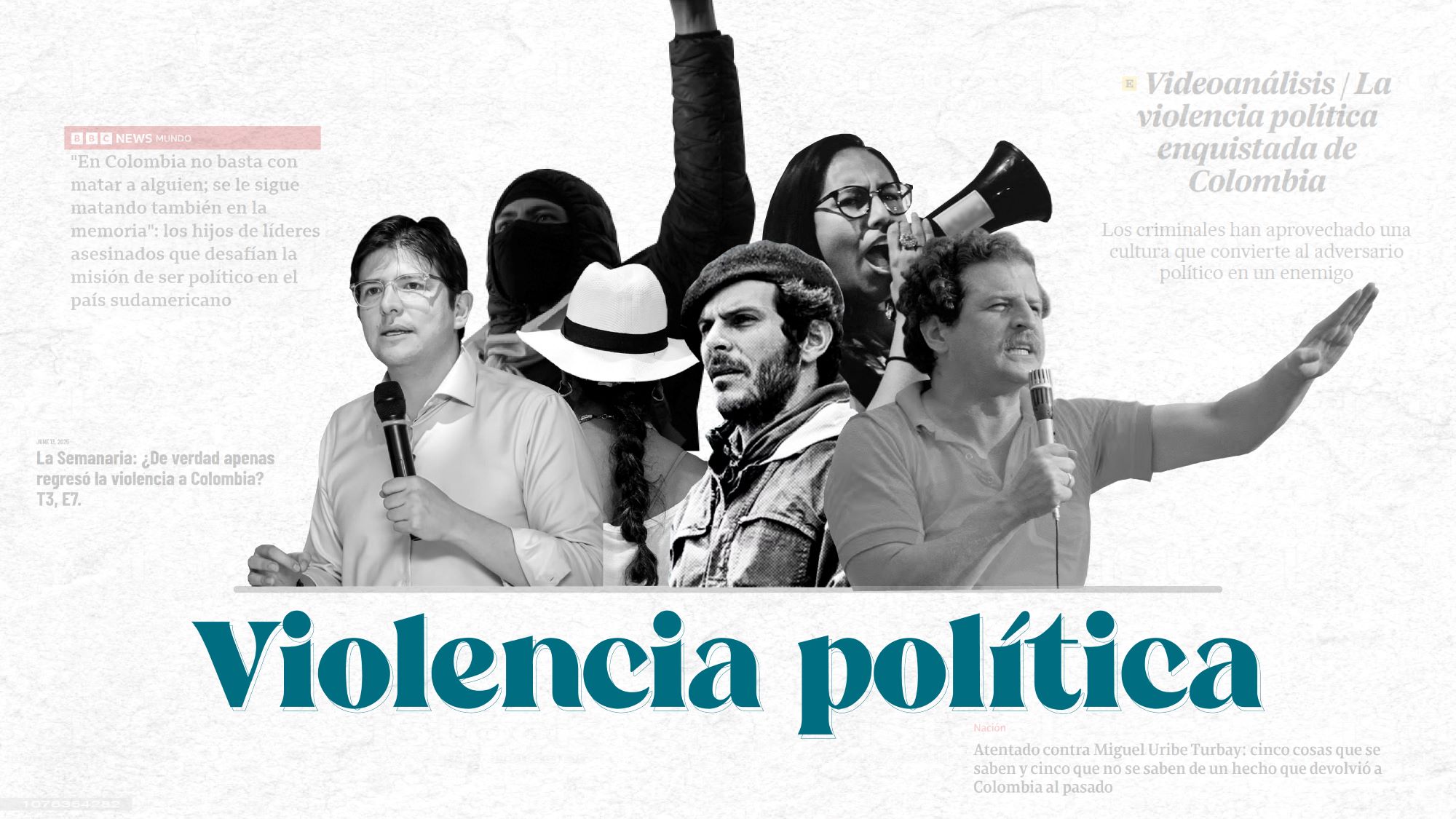

Aunque son las narrativas que han primado en los medios tras el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, ni el regreso al pasado ni la continuidad de un mal enquistado bastan para explicar esas formas de violencia que se presentan en Colombia y otros países. Al fin de cuentas, la relación entre violencia y política es uno de los debates más intensos.

Mientras un hombre habla a un grupo de simpatizantes en un barrio del occidente de Bogotá, un adolescente, 25 años menor y sin ningún vínculo aparente con el primero, levanta un arma y aprieta el gatillo: tres balas impactan en el otro cuerpo.

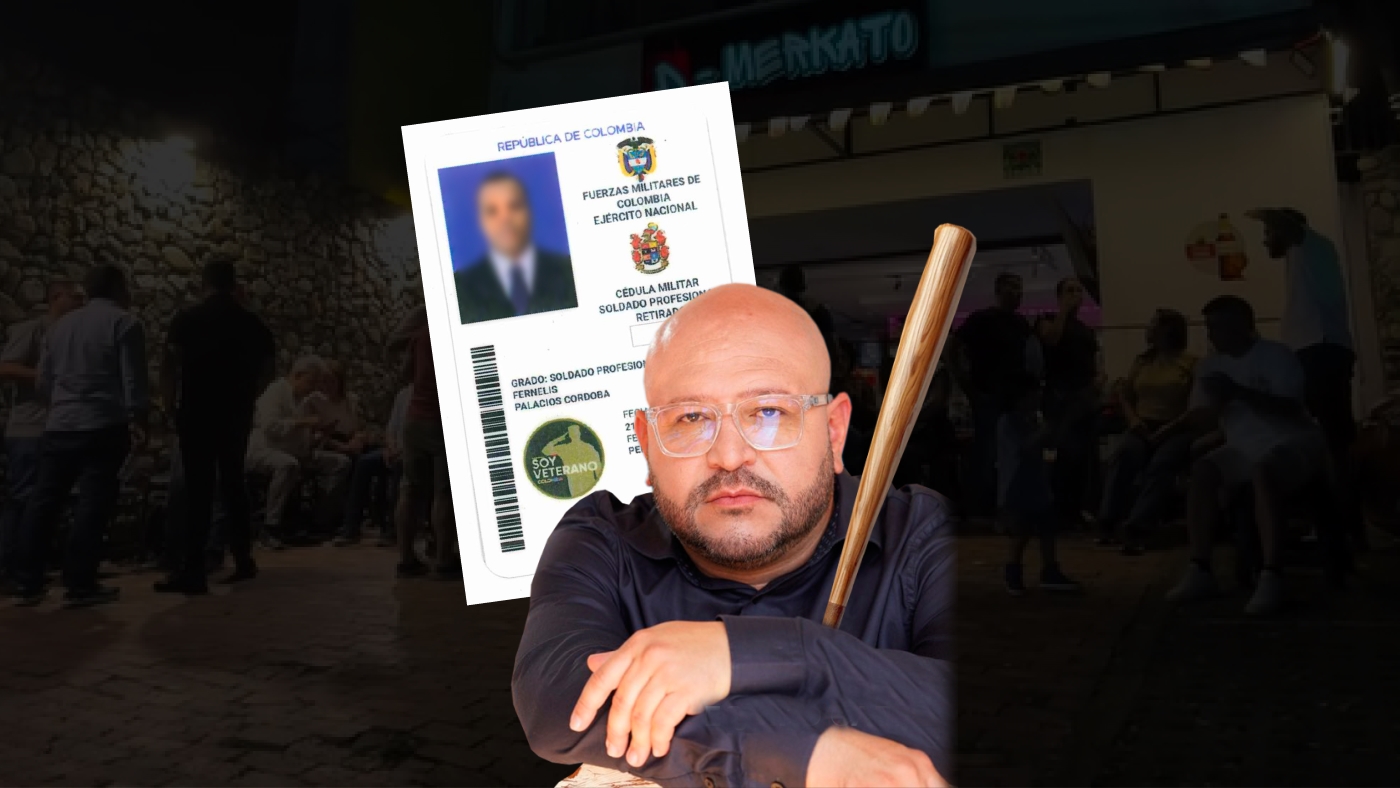

La escena es tan simple como la idea misma de la violencia directa: un sujeto le hace daño físico a otro. Pero la violencia nunca es tan simple, porque para entender por qué nos hacemos daño hemos adoptado adjetivos que buscan contextualizarla y darle significado. Por eso hace falta entender que el primer hombre es un precandidato presidencial de la derecha, que se llama Miguel Uribe Turbay, es nieto de un expresidente de la República e hijo de una periodista secuestrada y asesinada por el cartel de Medellín; y hace falta, también, entender que el segundo es un menor de edad usado como instrumento por alguien más en una cadena de órdenes e intereses que aún está por determinar.

Quiénes son, dónde estaban, qué hacían y por qué lo hacían son algunas de las preguntas que permiten calificar ese intento de homicidio como “violencia política”, un concepto que atraviesa la historia de Colombia desde antes de su nacimiento como República y que, a raíz del atentado al senador Uribe Turbay, reapareció en titulares para, de nuevo, tratar de entender y explicar las violencias que nos atraviesan.

El eterno retorno

El 16 de junio, BBC Mundo recogió en un artículo las reacciones de varios hijos de líderes políticos asesinados sobre el atentado a Miguel Uribe Turbay. Uno de ellos, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, dijo que sentía “el regreso de los demonios de la violencia política colombiana”.

Ese artículo también citó a Iván Cepeda (hijo de Manuel Cepeda), María José Pizarro (hija de Carlos Pizarro) y Carlos Fernando Galán (hijo de Luis Carlos Galán), y planteó que la seguridad en el país ha mejorado en las últimas décadas, pero que “la barbarie contra Uribe Turbay recordó a muchos los años más oscuros de la violencia política en Colombia, cuando a fines de los 80 y comienzos de los 90 las noticias de políticos, periodistas, civiles y otros líderes asesinados abrían las portadas de la prensa”.

El atentado contra Uribe Turbay desató en la prensa al menos dos grandes narrativas.

La primera habla de un “regreso” —o al menos de esa sensación— a esos años referenciados por BBC Mundo. Publimetro lo planteó como pregunta y Jorge Iván Cuervo, el entrevistado, respondió que en el país hay otras violencias políticas menos visibles y que “no estamos en una época como los 90”. Por su parte, Semana, en una nota explicativa sobre el atentado dijo, en su titular, que se trataba de “un hecho que devolvió a Colombia al pasado”.

“Yo creo que no es lo mismo esta violencia a la de los 80 o 90”, dice Marta Villa, consultora en paz, conflicto y memoria, y excoordinadora regional de la Comisión de la Verdad en Antioquia. Explica que la institucionalidad, los actores y la sociedad de hoy son muy distintas a las de entonces: se implementó la Constitución de 1991, se ampliaron las garantías democráticas y, la institucionalidad, aunque “imperfecta”, “de alguna manera protege el orden democrático”. A esto se le suma la negociación con las Farc para que sus miembros transitaran a la política formal como uno de los mayores hitos de las últimas décadas para sacarle la violencia a la política.

Para Juan Camilo Gallo, doctor en filosofía y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, esta primera narrativa es reduccionista porque equipara la violencia política a los magnicidios: “Si nos quedamos ahí, es clara la conclusión de que ‘volvimos’ al pasado, porque hacía mucho tiempo no había atentados en contra de este tipo de personalidades”. Entonces se asumiría que después del último gran magnicidio, probablemente el de Jaime Garzón, no hubo esa violencia.

En la segunda narrativa, en cambio, se cuestiona esa premisa. Por ejemplo, Volcánicas se plantea esta pregunta: “¿De verdad apenas regresó la violencia política a Colombia?”. En el mismo artículo sostiene que el atentado a Uribe Turbay no es un hecho aislado: “La historia de Colombia ha sido una marcada por la violencia social y política desde siempre”. Para defender ese argumento señalan que después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados 1400 líderes sociales y defensores de derechos humanos que, “aunque muchos no los reconozcan, también son figuras políticas de altísima relevancia. Solo que su muerte se nos convirtió en paisaje”.

Otros ejemplos de esta narrativa se pueden encontrar en El País, donde la periodista Diana Calderón habló en un análisis de una “violencia política enquistada”, o en El Espectador, que prefiere hablar de “una violencia política que se recicla y el Estado no logra frenarla”.

Marta Villa dice que efectivamente hay una continuidad, y cita los hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad, porque la violencia hace parte de los “recursos” que la sociedad colombiana ha tenido a la mano para ‘resolver’ sus problemas. “Hay una propensión a sacar del juego al contradictor por la vía de la violencia”, no sólo directa, sino también de forma simbólica a través de la estigmatización y el señalamiento.

Pero hablar de “continuidad” no significa suponer que nada ha cambiado, justamente porque la sociedad no es la misma. Para Villa, lo que dificulta entender la violencia política actual es que “tenemos poca claridad” sobre quiénes la ejercen y por qué. Un ejemplo de esto es lo que pasa con los asesinatos de excombatientes —463 hasta junio de 2025, según Indepaz—, sobre los cuales, dice, no hay suficiente información para explicar los múltiples patrones de violencia que pueden estar involucrados.

En el caso del senador Uribe Turbay “no sabemos quién dio la orden ni cuáles son sus intereses”, dice Villa, pero el contexto preelectoral, la planeación que implicó y el perfil mismo del precandidato presidencial permiten, para ella, asumir el atentado como un hecho de violencia política.

Gallo agrega que lo que ha pasado es que esa violencia “se ha transformado” y ahora se concentra más en zonas rurales y alejadas de los grandes centros urbanos, lo que, además, las hace menos visibles para los medios de comunicación de mayor audiencia. Además, está en manos de grupos más diversos y afecta a figuras menos conocidas pero que, en todo caso, actúan en la esfera pública, como los liderazgos sociales.

En esa línea, Cindy Morales, periodista y editora del proyecto Colombia+20 de El Espectador, dice que la violencia política no es “aleatoria ni accidental”, sino más bien estructural: “Funciona como un filtro: decide quién puede participar en la vida pública y en qué condiciones”, es decir, a quién se le brindan garantías y quién, al contrario, tiene que enfrentarse a más barreras para habitar lo público.

Ahora bien, para Gallo, cualquier intento por definir la violencia política implica un posicionamiento político en un debate complejo. Y los medios, al calificar con esas palabras unos hechos —y no otros— también se posicionan, en particular en la visión restringida que asume que la violencia política es la que se ejerce contra los políticos y otras figuras públicas. Pero puede ser mucho más.

Política y/o violencia

“La guerra no es sino la continuación de la política por otros medios”, dijo en el siglo XIX el teórico militar Carl von Clausewitz. Esta es una de las afirmaciones sobre la idea de la política más discutidas desde entonces. En el siglo XX, el filósofo Michel Foucault la invirtió así: “La política es la continuación de la guerra por otros medios”.

Para muchos pensadores no es posible desligar ambos conceptos. Étienne Balibar, por ejemplo, considera que política y violencia no son términos que se oponen: “de hecho no hay, ni en la experiencia ni en el concepto, una política que no se constituya en el elemento de la violencia”. No son lo mismo, pero una y otra están íntimamente relacionadas, así sea por el intento de la política de “civilizar” el uso de la violencia.

Como explica Juan Camilo Gallo, el Estado es violento, si se sigue el pensamiento de Max Weber cuando habla del monopolio estatal de la fuerza —un sinónimo que suele usarse para referirse a una violencia legitimada—. “Para Weber, la política es violencia”, aunque en el Estado esté autorizada, pero visiones más liberales y republicanas rechazan esta visión. “Hannah Arendt diría: o es violencia o es política, no puede ser las dos cosas”, explica Gallo, pues para esta pensadora la política es deliberación y la violencia aparece cuando la legítima autoridad se debilita.

Contrario a la posición restringida que, según Gallo, asumen los medios, él considera que es mejor tener una mirada más amplia: “La política es ante todo un conflicto entre relaciones de poder” que no se restringe a lo estatal sino a toda la esfera pública. A partir de esa premisa, considera que “en la política siempre cabe la posibilidad de la violencia” bajo distintas formas: represión, limitación de derechos, amenazas, etc.

La pregunta que continúa es sobre lo legítimo de esas violencias en una sociedad: “Hasta qué punto ciertas formas de violencia pueden ser aceptables y otras formas no son para nada aceptables”. Esto, dice, permite ampliar el análisis sobre la violencia en la política. Además, esta noción permite asumir, por ejemplo, que no toda agresión proveniente del Estado es legítima —ni legal—, y en el mismo sentido, no toda acción violenta externa al Estado es necesariamente ilegítima en todas las sociedades.

Para Rafael Herranz Castillo, “la violencia política surge siempre dentro de unas relaciones de poder, alterando o violando las reglas que rigen en la esfera política”. Es, también, la consecuencia de un proceso intencional, dirigido y guiado “en busca de un fin político-social más o menos inmediato”. Por su parte, Marta Villa dice que ésta se refiere a distintas formas de agresión física, simbólica o discursiva que se emplean en el marco de un conflicto “y que tienen efectos políticos” en toda la sociedad. Para ella, no solo se define por quiénes son las partes agresora y agredida, “sino por el entramado en el que ocurre”. A estas definiciones se puede agregar la explicación de Cindy Morales, quien la plantea como “un régimen de exclusión que limita quién puede ocupar el espacio público y cómo. Es una tecnología de control”, no siempre explícita.

Pero esas tensiones y entramados no siempre son institucionales o electorales, y por eso, como agrega Gallo, muchos movimientos sociales han ampliado la noción de violencia política. Por ejemplo, los movimientos feministas pueden calificar las violencias de género como violencia política, al igual que los antirracistas pueden hacerlo respecto a las violencias raciales, etc. En estos casos se trata de violencias que también se dan en la esfera pública y mediadas por relaciones de poder que pueden estar atravesadas por el género, el sexo, la raza, la nacionalidad y otros factores que son tanto identitarios y simbólicos, como materiales y de clase. Gallo se pregunta, por ejemplo, si las recientes redadas del ICE (policía migratoria de Estados Unidos) contra migrantes podrían considerarse entonces una forma de violencia política.

Morales lo plantea de esta manera: “Esta forma de violencia no opera únicamente a través del conflicto armado o la amenaza directa. Está incrustada en la forma como se organiza la política en Colombia: centralizada, clientelista, profundamente patriarcal y excluyente”, y por lo tanto castiga a quienes se salen de lo “normal” y penaliza o desconfía de los liderazgos “que emergen desde abajo”.

Ahora bien, la ampliación de la mirada podría llevar a pensar que toda violencia es política de alguna manera. “Si bien no todo es necesariamente político, todo es susceptible de ser politizado”, considera Gallo. Así, si bien es posible analizar las formas de “violencia privada” o “violencia criminal” —como un homicidio por una disputa entre dos personas o un hurto armado— a la luz de las relaciones de poder, estas no son necesariamente y por sí mismas formas de violencia política.

Pero más allá de la discusión conceptual, la violencia política tiene formas específicas cuando se la ubica en un lugar y momento particular —el profesor Francisco Gutiérrez Sanín propone el concepto de “patrón de violencia política” a partir de cuatro elementos para describirlo: repertorio, objetivo, frecuencia y técnica—. Describir el fenómeno en Colombia fue parte de la tarea de la Comisión de la Verdad, por eso Marta Villa destaca que en el país la violencia política ha tenido ciertas tendencias:

- Ha estado encaminada a distintos actores que han sido percibidos o construidos como una “amenaza” o como “enemigos”.

- Los principales destinatarios de la violencia política han sido grupos de izquierda, con el exterminio de la Unión Patriótica como el caso más grave; también entran las persecuciones a sindicalistas, defensores de derechos humanos, liderazgos sociales, etc.

- Otros destinatarios han sido sectores de partidos tradicionales, en particular del Liberal, percibido como “enemigo” en varios momentos por las guerrillas.

- No se trata de violencias “puras” ejercidas por actores “puros”, ni en sus ideologías, ni en sus intereses y formas de actuar. Por eso el narcotráfico, pese a no gozar de reconocimiento político, sí ha ejercido violencia política.

Posicionarse y rechazar

Antes de usar un concepto que implica tomar alguna posición en un debate complejo, Juan Camilo Gallo plantea que los periodistas deberían preguntarse: ¿es necesario?, ¿cuál es mi intención al llamar a algo “violencia política”?, ¿qué intenciones podría haber detrás de calificar a algo como violencia política? Responder a una o varias de estas cuestiones implica, entonces, tomar una posición al respecto porque “el mismo acto de intentar definir es un posicionamiento político, social e ideológico”.

Marta Villa propone otros caminos para hablar de violencia política en el discurso público mediático: es necesario situar los hechos históricamente y ayudar a entender los contextos en los que estos ocurren, “no hay que darlos por sentado, hay que explicitar las cosas”. Además, considera necesario describir los actores, los móviles y los intereses en juego detrás de las agresiones, y en caso de no tener las respuestas, “dejar la pregunta abierta es importante” porque los titulares fijan la comprensión de los hechos y en algunos casos los medios lanzan “verdades a cinco minutos del hecho”.

Además, guiada por los llamados que hizo la Comisión de la Verdad, Villa insiste en que “necesitamos sacar la violencia de la política”, transformar la cultura política que justifica la violencia y diferenciar las confrontaciones de ideas del uso de la violencia. Más allá de cualquier elaboración teórica o filosófica sobre cómo la violencia puede estar íntimamente relacionada con la política, “en una tradición e historia como las nuestras la apuesta tiene que ser el debate de las ideas y las nuevas generaciones deberían repetirlo como un mantra: no hay justificación para eliminar a nadie que piense distinto a mí.”